そも

傾斜計算とは、

- 若手社員の

金銭的負担の 軽減、上司の 立場尊重 - 主役を

祝う ため奢る

どうやって

傾斜計算を

役職・立場別の

負担割合は、

| 役職・立場 | 負担割合の | 例: 割り勘が 5000円の | 補足 |

|---|---|---|---|

| 送歓迎の | 0%~50% | 0~2500円 | 主役は |

| 若手社員 | 50%~100% | 2500~5000円 | 基本料金から |

| 中堅社員 | 80%~120% | 4000~6000円 | 基本料金の |

| 管理職 / 部 | 100%~200% | 5000~10000円 | 全体の |

いい

Excelで

個人的な

傾斜計算は

おすすめアプリ - いい

参加者を

以下は

ベテラン: 田中、先輩や

ぜ

どうしても

どうしても

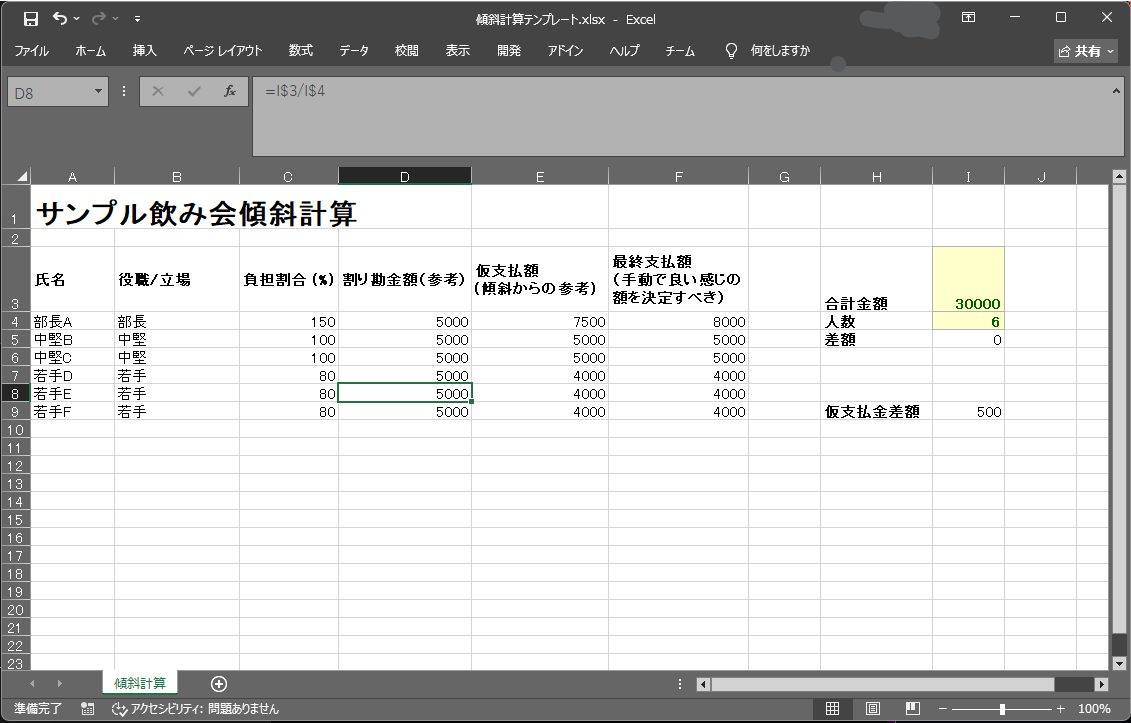

ダウンロード: 傾斜計算テンプレート.xlsx

負担割合を

具体的な

【設定例】

- 合計金額: 30,000円

- 参加者: 6名

(部 長1名、 中堅2名、 若手3名)

ステップ1:1人あたりの

まず、

30,000円 ÷ 6人 = 5,000円

→ 基本料金は

ステップ2:各役職の

ステップ1の

-

負担割合の

設定 (例) : - 部

長: 150% - 中堅: 100%

- 若手: 80%

- 部

-

支払額の

仮計算: - 部

長: 5,000円 × 150% = 7,500円 - 中堅: 5,000円 × 100% = 5,000円

- 若手: 5,000円 × 80% = 4,000円

- 部

ステップ3:合計金額が

仮計算した

(部長7,500円×1)+(中堅5,000円×2)+(若手4,000円×3)= 29,500円

合計30,000円に

- 最終的な

支払額: - 部

長: 7,500円 + 500円 = 8,000円 - 中堅: 5,000円

- 若手: 4,000円

- 部

これで、

円滑に

傾斜計算を

負担割合の

相談の

Excelや

事前に

まとめ

傾斜計算は、

- 「負担割合

(%)」を 基準に すると 計算が 分かりやすい。 - アプリや

Excelを 使って ラクに 計算しよう。 - 計算手順は「基本料金の

算出 → 仮計算 → 最終調整」の 3ステップ。 - 最も

重要なのは、 割合案が できた 段階での「上司・先輩への 事前相談」。

この